夏海平,汉族,1964年2月出生,福建人,国家杰出青年科学基金获得者 、中国化学会会士、中国科学院院士有效候选人(2021、2023、2025年)、深圳格拉布斯研究院执行院长、南方科技大学党委委员、化学系讲席教授、博士生导师。曾获2020年度“国家自然科学”二等奖(第一完成人)和2018年度福建省“自然科学奖”一等奖(第一完成人)。2016年和著名华人有机化学家余金权教授分享了中国化学会“黄耀曾金属有机化学奖”。2025年获Stoddart Science Fund Scholar Award、中国化学会“物理有机化学奖”。主持成果入选2013年度“中国高等学校十大科技进展”(为当年度唯一入选的化学化工类成果)。2022年入选“深圳市杰出人才培养对象”、2020年入选广东省“珠江人才”、2014年入选福建省“科技创新领军人才”(首批)、2004年入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”(首批)。

夏海平,1964年2月出生,福建人,中国科学院院士、国家杰出青年科学基金获得者、中国化学会会士、南方科技大学党委委员、深圳格拉布斯研究院执行院长、化学系讲席教授、博士生导师。曾获2020年度“国家自然科学”二等奖(第一完成人)和2018年度福建省“自然科学奖”一等奖(第一完成人)。2016年和著名华人有机化学家余金权教授分享了中国化学会“黄耀曾金属有机化学奖”。2025年获Stoddart Science Fund Scholar Award、中国化学会“物理有机化学奖”。主持成果入选2013年度“中国高等学校十大科技进展”(为当年度唯一入选的化学化工类成果)。2022年入选“深圳市杰出人才培养对象”、2020年入选广东省“珠江人才”、2014年入选福建省“科技创新领军人才”(首批)、2004年入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”(首批)。

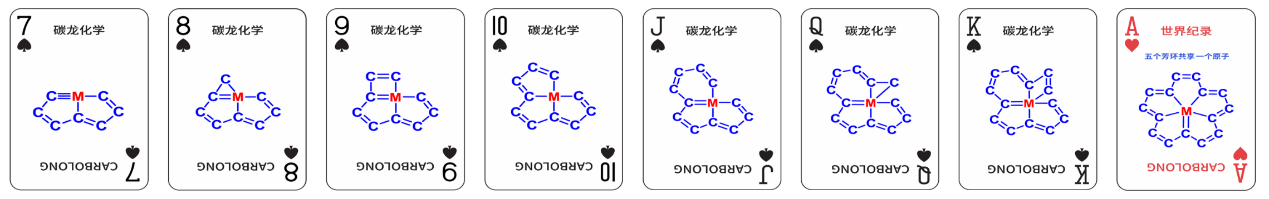

研究方向为金属有机化学、高分子化学。最重要的学术贡献是创立并命名了碳龙化学(Carbolong Chemistry),这是中国人自己的从0到1的工作。碳龙化学定义:一条平面共轭碳链(碳数不小于 7)通过至少三个碳-金属σ键螯合一个过渡金属的化学。龙是全球华人的精神纽带,long是龙的汉语拼音。碳龙化学创造并至今保持着3个世界纪录:1.卡拜碳键角纪录(<130°)大幅度刷新了17°;2.金属的赤道平面上有5个碳-金属σ键;3.四个芳香环共享一个原子。并入选国际经典教科书《March's Advanced Organic Chemistry》。已发表论文近300篇。所开发的碳龙已获美国专利、中国发明专利和PCT专利,11种碳龙试剂已进入百灵威(J&K)试剂目录面向国内外销售。

金属有机化学、高分子化学

1. 发现、建立、命名了“碳龙化学(Carbolong Chemistry)”分子结构基元创新是创造新物质的一种基本途径,构建全新、稳定、系列化的分子结构基元极具挑战。化学键构筑是化学学科最基础、最核心的研究之一。夏海平近20年专注于碳-金属(C-M)键构筑这一金属有机学科的核心科学问题。创造性地运用自己独特的共轭碳链和金属源结合,不断挑战单个金属上C-M键数量的极限,取得了系列创新成果,包括突破了休克尔规则,揭示了“芳香性突变”,证实了半个多世纪前Craig发表于Nature的理论推测(Nature Chem. 2013, 5, 698,入选2013年度“中国高等学校十大科技进展”)。最终,发现了“同花顺”式的Craig型芳香结构基元系列,建立了“碳龙化学”,开拓了这一全新交叉领域,对金属有机化学、配位化学、芳香化学的发展做出重要贡献。

图1. 碳龙化学发现的一系列全新的分子结构基元

碳龙化学(Carbolong Chemistry,Acc. Chem. Res 2018, 51, 1691-1700)定义为:共轭碳链通过至少三个C-M σ键螯合过渡金属的化学。Carbolong 可解读为螯合金属的长碳链,long 也是龙的汉语拼音。碳龙成果打破了三项纪录:卡拜碳键角纪录(<130°)大幅度刷新了17°;金属的赤道平面上有6个碳-金属键;五个芳香环共享一个原子。期间,发明碳龙骨架的高效构筑方法——碳龙试剂法,已获多项国内外多项专利。多种具有知识产权的碳龙相关试剂已列入《百灵威试剂目录》进行销售,大大降低碳龙化合物合成门槛,方便同行开展拓展研究,发挥了辐射作用。还将发现的新有机反应应用于新型聚合反应,制备了金属d电子参与离域、拥有海量C–M键的全共轭高分子——聚碳龙。首次将金属杂芳香骨架作为共轭高分子的构筑基元。

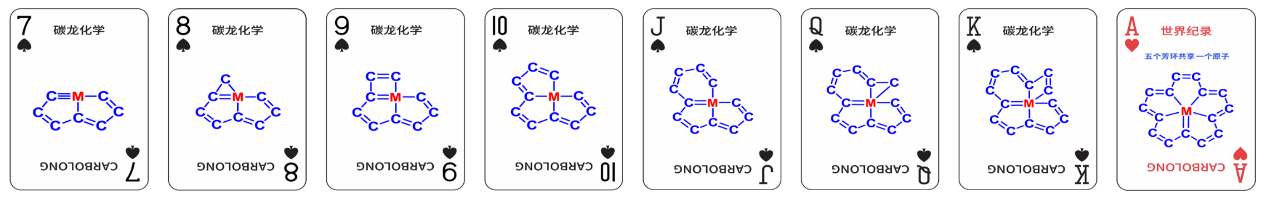

由于铂族金属嵌入芳香环内,独特的dπ-pπ共轭使碳龙配合物显示独特的催化性能,且所生成的含金属中间体相对稳定;碳龙配合物还可宽频吸收光波并将其转化为光、电、热、超声波,在能源转化、材料科学、生物医学等领域具有广泛的应用前景。

图2. 碳龙配合物性能与应用成果

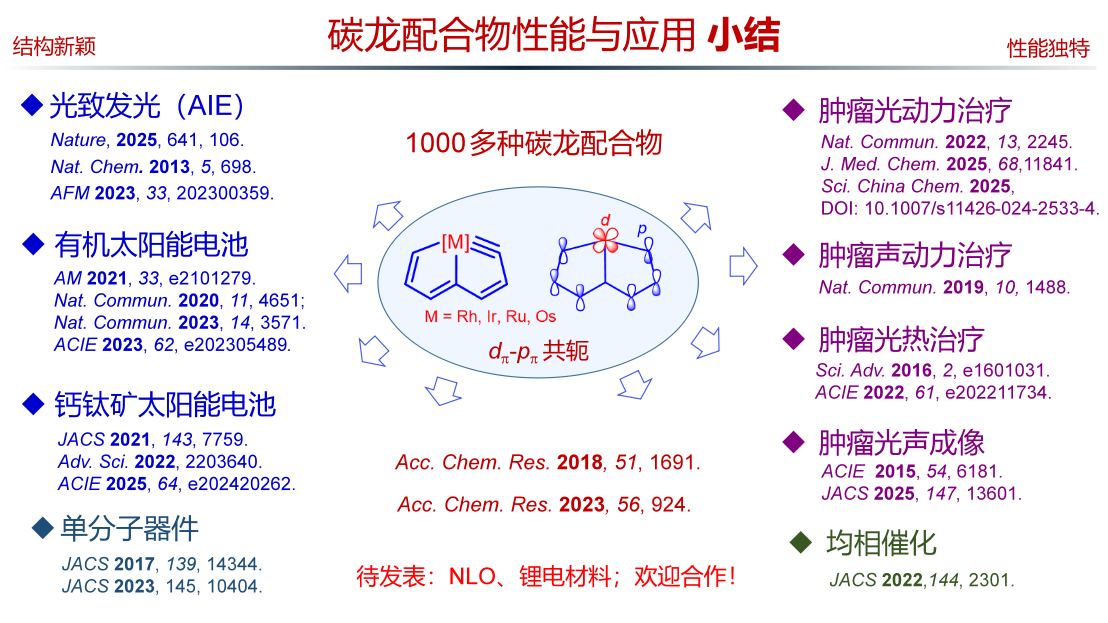

2.开创了“金属核轮烯化学(Carborin Chemistry)”

轮烯研究史堪称现代化学史缩影:1825年,首个轮烯分子——苯的发现开启了芳香化学;1951年,金属位于轮烯环戊二烯平面上下方的配合物——二茂铁横空出世,奠定了现代金属有机化学基础。科学家们自然联想到金属位于轮烯平面中心的另一类物种,但此后70余年,它从未被合成,其根源在于“先构筑轮烯后引入金属”的常规构建逻辑面临三重关键挑战:(1)小环轮烯空腔不足以容纳金属;(2)中大环轮烯往往非平面,且异构体众多难以单一合成;(3)轮烯缺乏杂原子导向基,难以诱导金属实现多个C–H键活化。为了解决该科学难题,夏海平及其团队独辟蹊径,经过十年努力,采用“围绕金属中心构筑轮烯骨架”的策略,成功将金属置于[15]轮烯平面中心,构筑了芳香性比苯强、稳定性好、易衍生化的“金属核轮烯”,填补了金属轮烯领域长达70余年的空白,拓展了轮烯化学、芳香化学、金属有机化学、大环化学的边界。

图3. 发现全新的轮烯物种——金属核轮烯

“金属核轮烯”也可看成15C-碳龙配合物,其金属位于轮烯平面中心,具D5h对称性,分子骨架巧妙融合多个明星分子特征,堪称科学与艺术的完美融合:(1)类比金属卟啉与碗烯:与金属卟啉结构类似,可看作是脱氮的卟啉;与C60的切块分子碗烯类似,可看作为用一个过渡金属替代碗烯内部五元环而形成的平面骨架;(2)美学意象:形似中国十大名花之首——梅花;形似南科大化学系多年使用的logo。

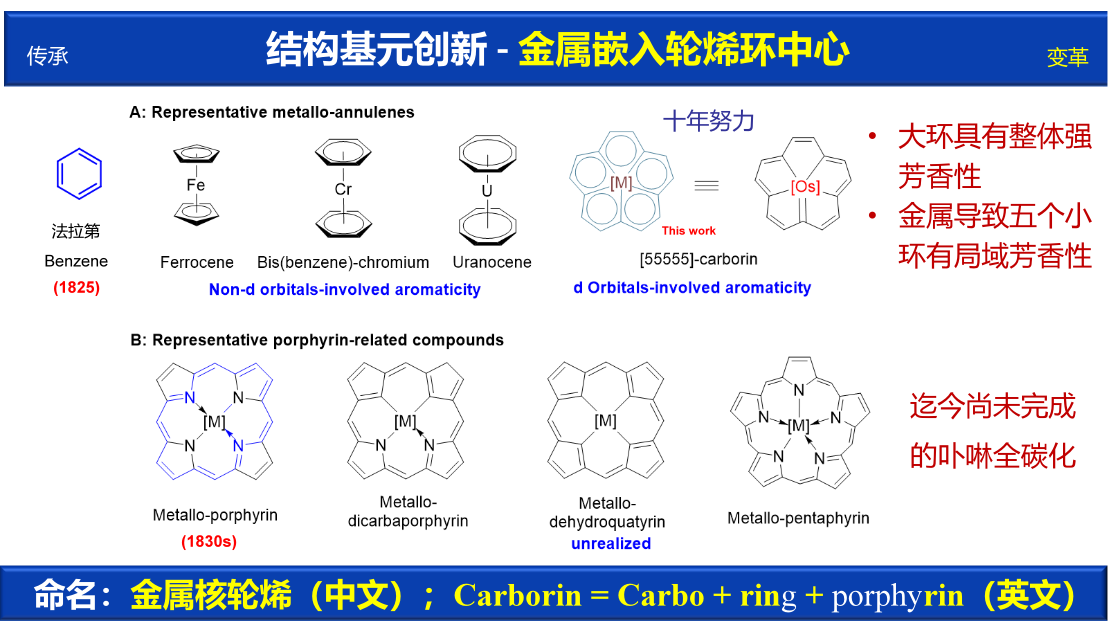

图4. 金属核轮烯是科学与美学完美融合的作品

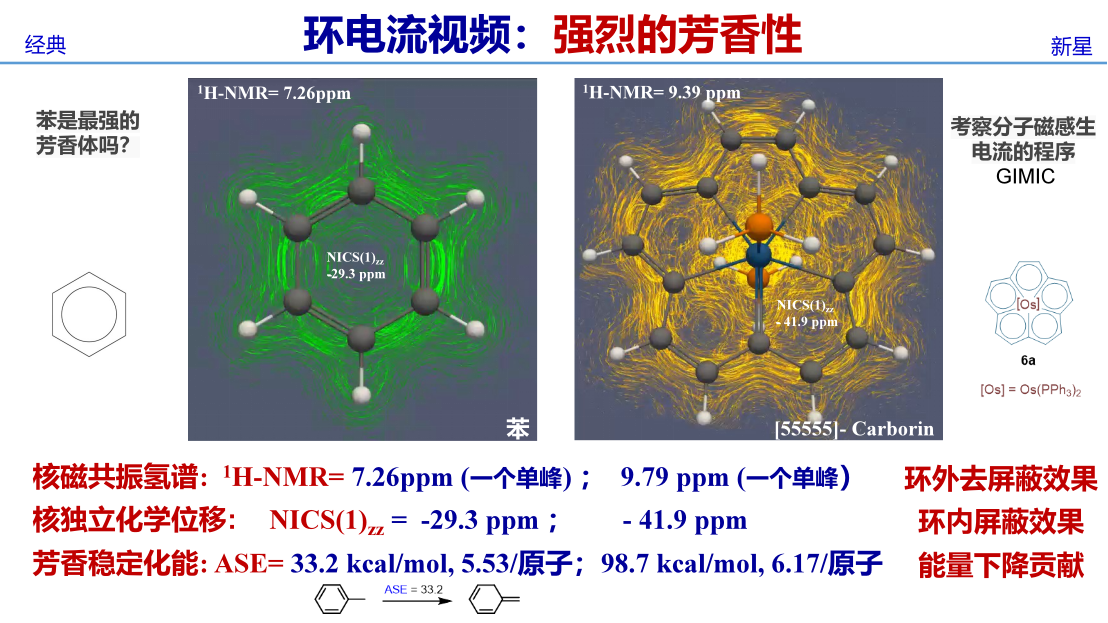

“金属核轮烯”的整体芳香性比苯强:1H-NMR在0-9 ppm区域为空白,强烈的去屏蔽效应使其10个环外氢出现在比苯更低场的位置(9.79 vs 7.26 ppm),其轴向PEt3配体的氢则因环内屏蔽效应强烈而出现在负值区域;其核独立化学位移比苯环大(NICS:−41.9 vs −29.3 ppm);其芳香稳定化能是苯的近三倍(ASE:98.7 vs 33.2 kcal/mol)。强芳香稳定化能使其非常稳定,于240 ℃的空气氛中不分解,电化学CV可逆性堪比二茂铁。其吸收光谱类似于金属卟啉,且具光致发光性能和聚集诱导发光增强效应。其易衍生化:轴向配体易替换衍生,轮烯平面上可进行硝化、卤代等经典芳烃反应,且卤代物可再用偶联反应进行衍生化。这些性质赋予其广阔的应用前景。此外,金属核轮烯中五个完全相同的金属杂五元环均具芳香性,这创造了一个新纪录;5个芳环共享一个原子。对传统体系而言,三个芳环共享一个原子已是极限(如石墨烯)。

图5. 金属核轮烯与苯分子的芳香性指标对比